|

|

|

|

|

| ◆=シリーズ= 米国型人事評価と日本への示唆 【第5回】 業績評価を適正化する尺度法(1) |

|

今回と次回は、主に評価尺度についての説明を紹介したい。評価尺度には、行動アンカー方式などがあるが、これらは評価を適正化するために編み出された人事測定技術であるといってよい。人事心理学ともいうべき領域が米国では確立されており、ターゲットにしている評価項目をI確にスコアリングするための測定方法が常に検討されてきている。一方、日本では、その技法も断片的にしか紹介されることがなく、むしろ調整がしやすいようにあいまいにしてきた観さえある。考課者研修でも心構えが中心となりがちで、儀礼化してしまっている。米国のテキストを読み進めていくと、リアルで冷めた視点から現実を見つめる丹念なアプローチが随所にあり、学ぶべき点が多い。

日本の人事評価のルールはどう書かれているか

日本では人事評価といえば、必ず強調されることが幾つかある。一つは、相対考課ではなく絶対考課で評価せよ、ということであり、もう一つは、考課エラーに注意せよ、ということである。この点は米国でどうなっているのだろうか。

まず相対考課/絶対考課のルールであるが、人事評価における最大の争点であるといってよい。例えば、定番といってもいい楠田丘氏のテキストなどをみても、評価は「上司が示したバーを越えたか越えなかったか」という絶対基準で行うことが強調されているし、各社の人事制度における議論でも絶対評価が基本ルールとなっている。

その理由は、①絶対評価を基本にしないと、項目分析的に職務行動を評価することにならないので、育成に役立てられないこと、また、②部門内で序列付けすると、全社的に共通される基準からは適切な評価にならないこと、③単に相対評価となってくると、人物による比較などになチてしまいかねず、職務行動中心の評価にならないこと、などが考えられる。

これに対して、最近はあまり顧みられないが、弥富賢之氏は相対評価を強調している。相対評価は、賃金格差を刺激と割り切れば、細かい基準も必要なく、簡便であり、実際的である。その結果、相対評価は、建て前では否定されながら、実態では随分まかり通ってもいる。

この点につき、樋口美雄氏は、競争の活力の維持という観点からこの問題を考察しているが、「絶対評価が容易にできる仕事はそう多くない」と指摘している(『人事経済学』(生産性出版)第7章参照)。サッカーの例から、実績本位ではなく、監督の指示の遵守度合いを加味せざるを得ないという指摘は興味深いが、それ自体は絶対/相対のいずれの基準でもなし得ることでもある。ただ、絶対評価の困難さを示唆するものといえる。

この点につき、私見を述べれば、評価がなんのためのものかを考えないといけないし、そのことによっておのずと決まってくるだろう。すなわち、多くの場合、評価の目的は選抜であり、それはある者を選んで、残りの者を選ばない手続きである。とすれば、相対評価にならざるを得ネい。一方で、育成的なフィードバックをするという場面がある。そのためには、強みと弱みが把握されていないといけない。そうすると、基準に照らして絶対評価の視点が欠かせない。つまり、この二つは元来、併存するものである。

企業の実務では、評価段階ごとに大まかな分布状態を目安に持っていて、相対評価の発想を織り込んでいる場合が多い。会社によっては、部門ごとに強制的に分布制限し、そこに部門実績を加味している例もある。分布制限は評価のインフレ化を防ぐ効果はあるが、部門の営業実績なヌに応じて評価段階を調整することは、理論上かなり無理がある。営業実績についてそれをコントロールできない管理部門やたまたま配属された新人層にまで及ばせることは、公平性の観点からも問題が多い。

また評価、育成、処遇は三位一体で実施されるべきだという説がある。処遇のための評価ではなく、一方で育成を考慮しないといけないとされている。日本では賞与や昇給のための査定をどうするかには躍起になるが、育成は二の次三の次となっていることがもともと多い。そういうモ味で、連動していると、育成、すなわち本人の能力開発は促進しやすいと考えられることには一定の筋がある。しかし、なんでも連動させることの弊害もある。それによって処遇が決まってくるとなると、ありのままの評価が出てこないで結果を意識した評価になることは、米国でも指摘されている。

また評価には考課エラーがある。考課者訓練では、エラーについての解説があり、それを避けて評価するように講義があるものである。しかし、注意しましょう、といわれても、それによってなくなるわけではなく、実効性を疑わざるを得ない。評価を適正化するための技法は、米国ナどう扱われているのだろうか。この点も検討してみたい。

米国のテキストは評価ルールをこう解説している

アーモッドのテキストには、業績評価が相互関連する段階に分割することができるとあり、第1段階は、会社が社員の業績をなんのために評価するのかということである(Clevaland 1989)と書かれている。というのも、その目的によって評価の方式は異なるわけで、例えば、強制選択方式(the forced-choice-scale)が報酬決定には優れているが、トレーニングにはまるで適さない。第2段階は、関連する評価基準(evaluation criteria)を明確にすることで、それは仕事の成功した状態を示すものである。例えば、出勤状態、仕事の質や量、安全性などがある。第3段階は、評価基準を測定する方法を作り出すことだ。どうやって測るかということがないと、何も分からないわけだが、測定方法自体が一人歩きしても意味がない(Hodap 1986)という指摘もある。その次の第4段階は、評価システムを一般社員や管理者に説明するプロセスである。この段階では、管理者がどうやって評価をするのかについてのトレーニングプログラムを確立しないといけない。また管理者が十分に時間を割き、業績評価に真剣に取り組むイ塔Zンティブを考えないといけないとある。ソルトレークシティーでは、管理者の仕事の20%が業績評価であるとされている。第5段階は、実際に評価することになる。この段階には、①行動(behaviors)の観察、②行動についての記録や記憶についての認知プロセス(cognitive processing)、③行動についての実際の評価、が含まれる。ここでは、ゆがみ(distortion)やエラーが生じてくる。最終段階は、業績評価をレビューすることで、ここでは管理者が部下に評価結果について公式に話し合いを行うことになる。

評価の目的として、アーモッドは、報酬決定、能力開発(Promotion)、トレーニングとフィードバック、人事管理上の調査を挙げている。ここで指摘されている能力開発は独特の意味合いがあり、だれがどの程度、伸びる余地があるのかという点だとある。いずれかといえば、昇進昇格の可能性をきちんと品定めすることと解釈できる。

具体的にはセールスパーソンの例が示されている。セールスパーソンは、売り上げ実績、コミュニケーション・スキル、事務処理の正確さ、顧客への応対/クライアント・サポート、信頼性(responsibility)の五つが基準(dimension)になるが、セールスマネジャーになると、コミュニケーション・スキル、事務処理の正確さ、動機付けの能力、社員への応対の四つが重要となる。ここで注意したいのは、営業管理職に売り上げ実績という項目がないことで、筆者の知る外資系生保でもセールスには実績評価があり、それは報酬に跳ね返るが、営業所長にはそれがない。

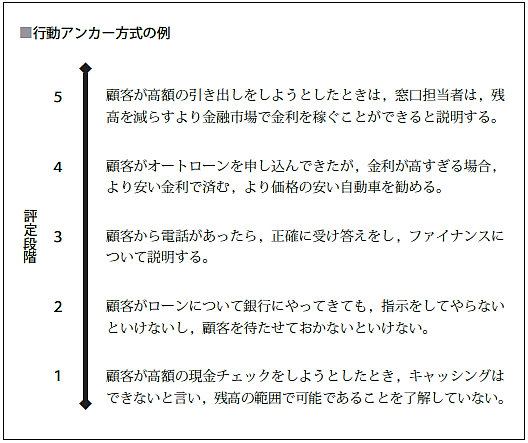

評価の方法としては、いろいろなものが詳述されているが、日本でも関心の高い「行動アンカー方式」とテキストの著者であるアーモッドが推奨している「強制選択方式」を紹介したい。日本でも人事評価を行う場合、 5段階にしている例が多い。これは、グラフィック・レーティング尺度(Graphic Rating Scales)といわれている。この尺度法は、ペイターソンによって考案された(Paterson 1922)とプラコスは指摘している(Pulakos “Ratings of Job Performance” 参考文献②所収)。段階設定は一般に4ないし9とされている。この方式は、評価項目ごとに評価するという意味で意義があるが、正確さやフィードバックの妥当性などに関して問題が多いと指摘されている。

|

|

このような尺度は、何をもって3とするのか、具体的なものはなく、ある人にとっては2のことが他の人にとって3であることが十分にありえ、収斂しようがない。また期待されるバーの高さが異なる場合には、いよいよ水準合わせは困難となるだろう。しかし、ほかにいい方法がないと考えられているのか、この尺度法を疑問視しつつも、これといった改定努力もなされていないのが実情である。

ある情報通信系の大手企業でも、多大な時間と費用を掛けて人事評価制度を改定したが、目線合わせに終始し、水準合わせはできないものということで終わった。これは、尺度法をグラフィック・レーティング尺度のままにしていたからで、最後まで3を「期待し要求する水準」としていた。これでは、水準はあいまいですり合わせに耐え得るものではない。

多くの企業は今、水準に満たない行動を明らかにしようとしている。もっといえば、水準に達しているとされている人を今一度、精査したいという志向がある。とすれば、水準における出来事や成果がどんなものか、しっかりと記述しないと、その下か上かははっきりしない。目線を合わせるだけではなく、水準合わせにも傾注しないと人事改革は実現しない。そのためには尺度法の確立が役立つだろう。

日本でも以前から尺度の設定方法については技法の紹介がないわけではなかったが、コンピテンシーのブーム化とともに、一部の識者やコンサルタントによって「コンピテンシーでは行動アンカー方式を採っているので評価が的確となる」と説明されてきたが、これは誤りで、行動アンカー方式自体は、コンピテンシーが登場する1970年代よりはるか以前から存在している。またコンピテンシーの表示が段階ごとに整理されているマトリクスはむしろ少ない。コンピテンシーと行動アンカー方式には元来、なんの関係もない。

行動アンカー方式(Behavioral Anchored Rating Scales)は、スミスとケンドールによって考案された(Smith & Kendall 1963)。頭文字を取ってBARS(バース)と呼ばれることも多い。最初の事例は、看護婦についての評価を行うために、作り出されたようだ。この2人も名前からして女性である。米国看護連盟の依頼によると書かれている。日本では高橋潔氏(南山大学)らの研究などで早くから紹介されている。

この方式では、評定段階について重要事象(クリティカル・インシデンツ)を示し、どのような行動ないし出来事を示す場合、その評価をするのかを明示しようとする。これによって、評価者の解釈や思考の余地が制限され、評価の水準合わせには効果的であるが、評価者は出来事の表示には目をやることなく、評価してしまうので、寛大化傾向を低減することができないという現実的な指摘がなされトいる(アーモッド)。

アーモッドは、行動アンカー方式以外の方法をむしろ推奨しており、強制選択方式を処遇決定にはベストであるとしている。この紹介は次回に譲り、コンサルタントとして実務に精通したグローテのテキストから行動アンカー方式の解説を紹介しておきたい。

|

|

グローテの行動アンカー方式

グローテは、受付担当(Receptionist)を例にしてBARSの作り方を説明している。受付に関しては、重要な要素(Critical Elements)として五つの場面が設定されている。

・オフィスへの来客へのあいさつ

・電話応対

・タイプ

・メッセージのお預かり

・植物に水をあげる

これを踏まえて行動サンプルを集め、 5段階に行動を整理している。

この例でいえば、五つの場面ないし職務に関してそれぞれ5段階に評定することができ、仕事の重要度でウエート付けをすれば、受付の業績評価を行うことができる。もちろん単純に合計してもいいだろうし、低いところに関してはペナルティーを課す集計法もあるだろう。また具体的なフィードバックも可能となる。

このような行動アンカーに関して、グローテは、次のような利点と欠点をまとめている。

[BARSの利点]

1.評価者と被評価者の高い納得性(acceptability)、公平感

2.高い信頼性と妥当性への寄与

3.好ましい議論の巻き起こしに寄与

4.業績向上への寄与

[BARSの欠点]

1.両端の出来事は拾いやすいが、中心の出来事は切り分けにくい。

2.完ぺきで重複のないディメンションを作るのは難しい。

3.評価者にとって、フォームにある出来事からポイントを決めるのは案外難しいことがある。

4.フォームを埋めるのは簡単だとしても、評価期間を守ってつけさせるのが難しい。

5.BARSで業績評価システムを作るのは恐ろしくコストが掛かる。

6.他の業績評価のアプローチ法と一緒で、評価者の訓練をかなりやらないといけない。

7.生み出した成果ではなく、むしろ行動が重要な職務には適しているが、成果本位で評価するほうがいいものもある。

8.全体としてしっかりしたものを作り、証拠固めしていないと、単なるグラフィックスケールと差がなくなってしまう。

グローテは、一概には行動アンカー方式が優れているとはいえないし、それに要する手間隙が正当なものかはなかなか難しいし、画期的だと大騒ぎする割に、十分にサポートされてこなかったという指摘(Landy & Farr 1982)を引用している。

参考文献

①Michael Aamodt “Applied Industrial/Organizational Psychology Third Edition” Brooks 1999

②Dick Grote “The Complete Guide to Performance Appraisal” Amacom 1996

|

|

|

|

|